けいれん重積型(二相性)急性脳症(AESD);指定難病 129、小児慢性特定疾病

けいれん重積型(二相性)急性脳症(acute encephalopathy with biphasic seizures and late reduced diffusion

[AESD])は我が国の乳幼児に好発する急性脳症症候群です。MRI拡散強調像*1の普及により、AESDの診断自体は容易となってきました。一方で発症が我が国にほぼ限られることもあり、良質なエビデンスに乏しくAESDに対する予防・治療法の確立が課題となっています。

I.AESDの歴史

MRIが1990年代から急速に普及し、画像所見と臨床像から急性脳症を類型化する試みが日本から発信されています。塩見らは、2000年にインフルエンザ脳症の病型の一つとして「けいれん重積型急性脳症」(AEFSCE)の臨床・画像所見の特徴を報告しました。以後、二相性けいれんと遅発性拡散低下を呈する急性脳症(AESD)、両側前頭葉を主として障害する乳幼児急性脳症

(AIEF)

など複数の異なる病名で報告されましたが、2015年に「けいれん重積型(二相性)急性脳症」(AESD)として指定難病129に、2018年には小児慢性特定疾病に認定され、この名称で呼ばれることが一般的となりました。AESDがいつごろから存在したのかは不明ですが、突発性発疹症の発疹期に不機嫌になること、発疹期にけいれんを起こすことがあることは知られていました。突発性発疹症に伴うAESD軽症型に相当する患者さんであったと想定されます。

II.AESDの疫学

急性脳症の頻度を症候群別にみるとAESD(34.0%)、可逆性脳梁膨大部病変を有する軽症脳炎・脳症(MERS)(19.3%)、急性壊死性脳症(ANE)(2.8%)、出血性ショック脳症症候群(HSES)(1.7%)、分類不能(40.3%)であり、AESDは年間130-230例の発症と見込まれます。AESDの発症平均年齢は1.7歳、病原別頻度はインフルエンザウイルス/ヒトヘルペスウイルス(HHV)6,7型*2/ロタウイルス

= 7/32/1%、予後は治癒/後遺症/死亡 = 34/61/2%と報告されています。有熱性けいれんのうちAESDを発症する頻度については、有熱性けいれん持続が20分以上で4.3%

(2,844例中123例)、けいれん持続が40分以上で7.1% (1,397例中99例)と報告されています。

III.AESDの臨床像と画像所見

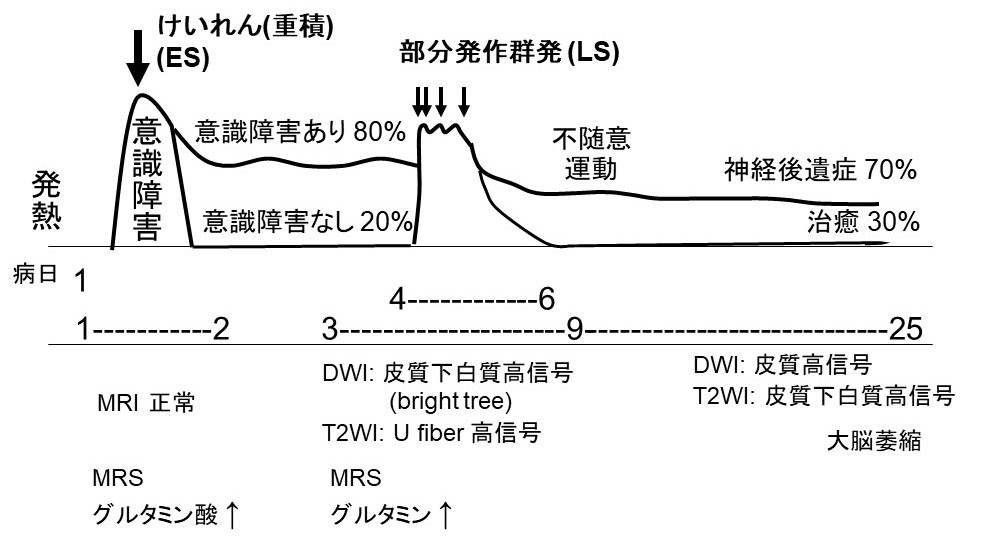

AESDは二相性の臨床経過と、遅発性のMRI拡散強調像高信号を特徴とし、診断基準(表1)に記載されています。感染症の有熱期(1,2病日)にけいれん(early seizure

[ES]、多くはけいれん重積*3)で発症します。ES後の意識障害が持続すれば急性脳症の診断は容易ですが、いったん改善傾向(20-30%でほぼ清明)となるため、熱性けいれん(重積)との鑑別が時に困難です。4-6病日に二相目のけいれん(late

seizures [LS])とともに意識レベルの低下が観察されます。LSの多くは部分発作の群発で、眼瞼の部分発作や眼球変異のみのこともありえます。また、LSの時期に断続的にsubclinical

seizuresが出現している場合があり、臨床観察のみではLSを見逃す可能性が指摘されています。LS後は、意識障害は徐々に回復しますが、この時期に不随意運動や常同運動が見られることがあります。慢性期には運動機能に比して、知的障害が残存しやすいとされます。脳症後てんかんは10/44例(23%)で2-39か月(中間値

8.5か月)後に認められ(音で誘発されやすい焦点発作、てんかん性スパスムなど)、6/10例で難治性と報告されています。抗てんかん薬に抵抗性で、治療に難渋する例がしばしば経験されます。

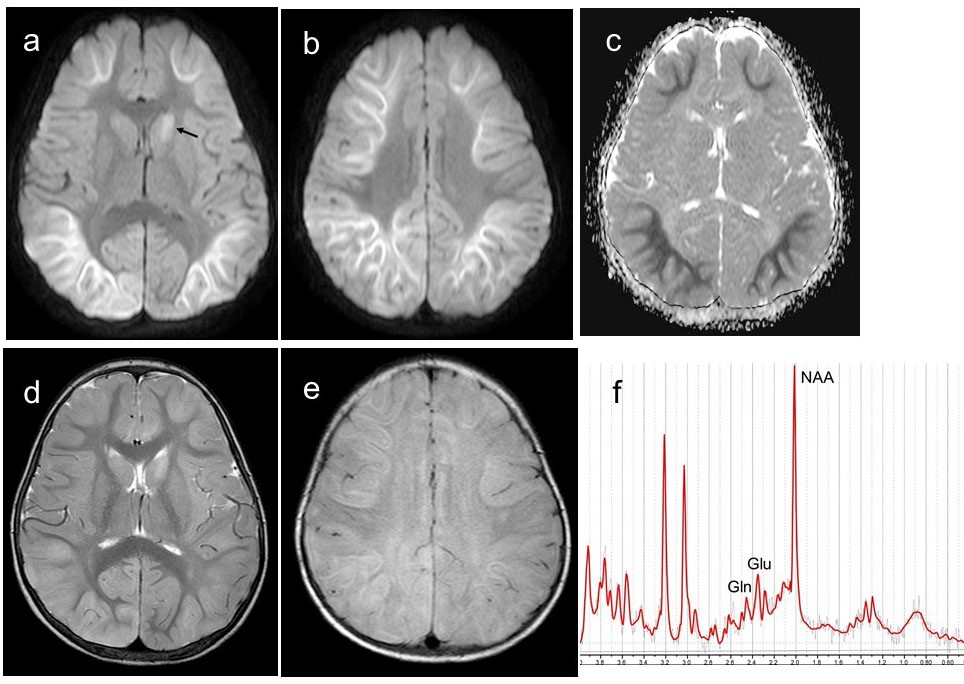

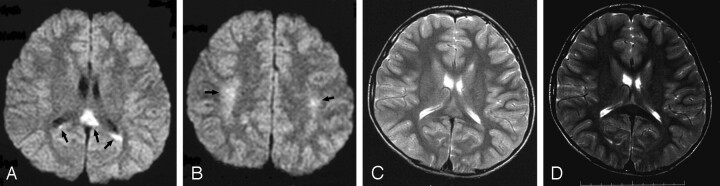

AESD 1, 2病日に施行されたMRI は拡散強調像を含めて正常ですが、3-9病日になると拡散強調像で皮質下白質に高信号(bright tree appearance [BTA])(図1, 2-a,

b)、T2強調像、FLAIR像でU fiber

に沿った高信号(図2-e)を認めます。皮質に腫脹を認めることもあります(図2-d)。病変は前頭部優位(前頭葉、前頭頭頂葉)であり、中心前・後回(一次感覚・運動野)(図2-b)(central

sparing)、後頭葉視覚野は傷害を免れることが多いです。9-25病日には拡散強調像の皮質下白質の高信号は消失し、皮質に拡散高信号を認めることがあります。T2強調像、FLAIR像では傷害白質に高信号が残存し、2週以降脳萎縮を認めます。BTAは見かけの拡散係数画像(ADC

map)で低信号(拡散能低下)(図2-c)を呈します。

図1. けいれん重積型(二相性)急性脳症 (AESD)のシェーマ(文献6より許可を得て転載)

図2. AESD幼児期、男児(文献6より許可を得て転載)

4病日の拡散強調像で皮質下白質、左尾状核(矢印)に高信号を認める(a, b)が、中心溝近傍は傷害を免れている。ADC map

でBTAは拡散能低下を呈する(c)が、左尾状核には拡散能低下を認めない。T2強調像ではBTA部の皮質は腫脹しT2高信号を認める(d)。FLAIR像でU

fiberに沿った高信号を認める(e)。MRスペクトロスコピーはN-acetylaspartate (NAA) 軽度低下、glutamine (Gln) の高値を認める(f)。

表1. けいれん重積型(二相性)急性脳症 (AESD) の診断基準

[臨床像]

- ①

小児で、感染症の有熱期に発症する。頭部外傷など他の誘因に基づく病態、他の脳症症候群、脳炎は除外する。

- ②

発熱当日または翌日にけいれん(early seizure、多くはけいれん重積)で発症する。

- ③

3~7病日にけいれん(late seizure、多くは部分発作の群発)の再発、ないし意識障害の増悪を認める。

[画像所見]

- ④

3~14病日に拡散強調画像で皮質下白質(bright tree appearance)ないし皮質に高信号を認める。中心溝周囲はしばしばスペアされる(central sparing)。

- ⑤

2週以降、前頭部、前頭・頭頂部にCT, MRIで残存病変ないし萎縮を、またはSPECTで血流低下を認める。中心溝周囲はしばしばスペアされる。

-

①、②に加えて③、④、⑤のいずれかを満たした場合 AESDと診断する。

[参考所見]

- (ア)

原因病原体としてHHV-6、インフルエンザウイルスの頻度が高い。

- (イ)

early seizure後、意識障害はいったん改善傾向となる。

- (ウ)

1, 2病日に施行された CT, MRI は正常である。

- (エ)

軽度精神発達遅滞から重度の精神運動障害まで予後は様々である。

IV. AESDの病態

MRスペクトロスコピー*4はMRIと同時に検査可能であり、1検査5分程度で非侵襲的に脳代謝を測定できます。AESDでは1-4病日に前頭部白質でグルタミン酸が上昇し、4-12病日でグルタミン上昇に転ずる(図2-f)ことが報告されています。シナプス*5内に放出された興奮性神経伝達物質であるグルタミン酸を、星状膠細胞が取り込みグルタミンに変換(無毒化)する神経保護過程をMRスペクトロスコピーで観察している可能性があります。過剰なグルタミン酸がこの過程で対応しきれなくなると、シナプス後細胞のNMDA受容体の活性化からカルシウム流入を引き起こし遅発性細胞死に至る、すなわちAESDの病態として「興奮毒性」を支持する所見と考えられます。また、神経細胞マーカーであるN-acetylaspartate

(NAA) の低下(< 5 mM/l)は神経予後予測に有効とされます。

V. AESDの脳病理

剖検脳の病理(1歳、18トリソミー)は1例で報告され、BTA部には有髄線維脱落、星状膠細胞線維減少に加えて、組織障害に対する星状膠細胞の初期変化と考えられる肥胖型星状膠細胞増生が認められました。BTA(ADC低値)は肥胖型星状膠細胞増生(細胞内のプロトンは動きにくい)を反映していると考えられます。

VI.AESDの治療

急性脳症全般に、全身状態管理とけいれん重積状態をできるだけ早期に収束させることが重要です。AESDに対する特異的・特殊治療法の確立(対象患児、治療内容、開始時期)は、今後解明すべき最大の課題です。LS前に治療開始し後遺症なく経過した場合、治療によりAESD発症を防いだのか、もともと熱性けいれん重積であったのかの鑑別が困難であること、重篤な急性疾患であり二重盲検試験が難しいことなどが治療確立の困難要因としてあげられます。

小児急性脳症診療ガイドライン2016では「現時点ではエビデンスのある特異的治療、特殊治療は存在しない」とされ、ステロイドパルス療法については「ステロイドパルス療法の施行を妨げないが、施行しない選択肢も取り得る」と記載されています。近年、ステロイドパルス療法の有効性に否定的な報告も散見され、レジストリー研究によるステロイドパルス療法の評価が早急に望まれます。

AESDに対する脳平温療法(targeted temperature management

[TTM])*6の有効性を示唆する報告が増えています。脳平温療法は脳低温療法に比して副作用が少ないため、研究班でその有効性を検証したく思います。またAESD後の難治性てんかんに対して、脳梁離断術が著効することがあり症例の蓄積が待たれます。

用語の説明

-

*1

MRI拡散強調像;水分子の動きやすさを画像化し、脳梗塞や急性脳症などで神経細胞がむくむと高信号を呈します。

-

*2

ヒトヘルペスウイルス(HHV)6,7型;だれもが罹る「突発性発疹症」の原因ウイルスで、熱性けいれんを起こしやすいことが知られています。

-

*3

けいれん重積;けいれん発作が30分以上続くか、短い発作でも反復し、その間の意識の回復がないまま30分以上続く状態とされます。

-

*4

MRスペクトロスコピー;特殊なMRI検査で脳の代謝物質を観察でき、脳内の神経細胞、星状膠細胞、乏突起膠細胞、ミエリンの状態を推定できます。

-

*5

シナプス;脳内で神経細胞間の情報伝達を行う部位、情報を伝える物質としてはグルタミン酸、GABA が代表的。

-

*6

脳平温療法;脳の病気に高体温は予後不良因子とされます。高体温を避け、体温を36℃前後に保つことで予後改善を期待する治療です。

難治頻回部分発作重積型急性脳炎(AERRPS);指定難病 153、小児慢性特定疾病

難治頻回部分発作重積型急性脳炎(acute encephalitis with refractory, repetitive partial seizures

[AERRPS])は非常に難治で頻回のけいれん発作を特徴とする原因不明の脳炎です。Febrile infection related epilepsy syndrome (FIRES)、New onset

refractory status epilepsy (NORSE)症候群とも呼ばれています。

I.AERRPSの歴史

AERRPSは日本で最初に発見された病気で、従来は「特異な脳炎・脳症後てんかんの一群(粟屋、福山)」「頻回の痙攣を伴う急性脳炎」などと呼ばれてきましたが、これらをまとめる形で2001年からAERRPSという病名が採用されました。国際的には2018年にNORSE,

FIRESという用語が提唱され、これらはAERRPSとほぼ同じ概念です。

II.AERRPSの疫学

発症率は不明ですが、現在までに国内外で100人以上の患者さんが確認されており、年間少なくとも10人以上が新たに病気になると推定されています。小児では男性にやや多く、あらゆる年齢で発症しますが小児では幼児期から学童期にピークがあります。

III.AERRPSの症状と経過

発熱に伴うけいれん発作で始まり、その頻度は徐々に増加していきます。けいれんは眼球が片方に寄る、顔面のけいれんなどが多く、数分から十数分間隔で反復して出現します。けいれんは薬剤が非常に効きにくいのが特徴で、特に初めのうちは通常のけいれんに対する薬剤はほとんど効果がなく、静脈麻酔薬と呼ばれる強力な鎮静剤を用いる必要があります。1~2週間で発作の頻度はピークを迎えますが、その後も消失することなく持続します。高率に知的障害を遺し、重症例では運動麻痺を合併します。また経過中に突然死をきたすこともあります。

IV. AERRPSの検査

AERRPSと診断を確定するための決定的な検査は知られておらず、けいれんの症状と経過、さらに様々な検査結果などから総合的に判断します(表1)。脳波検査はAERRPSの診断だけでなく薬剤の効果判定にも重要です。また脳の画像検査ではMRIで海馬や島皮質と呼ばれるところに特徴的な変化が現れることがあります。脳脊髄液の検査で脳内に炎症があることを証明することも診断の手助けになります。

表1. 難治頻回部分発作重積型急性脳炎(AERRPS)の診断基準

A. 症状

- 1)

発症時(けいれん増悪時)の発熱

- 2)

顔面を中心とする焦点発作(眼球偏位・顔面間代・無呼吸など)

- 3)

群発型けいれん重積(15分に1回以上)

- 4)

けいれんの著しい難治性(バルビタール酸またはベンゾジアゼピン系薬剤の大量投与を必要とする)

- 5)

慢性期のてんかん(発症後6ヶ月以降も継続するくりかえす発作)

B. 検査所見

- 1)

髄液細胞数上昇

- 2)

髄液中ネオプテリン・インターロイキン6などの炎症マーカーの高値

- 3)

発作間歇時脳波で周期性の放電

- 4)

発作時脳波(長時間記録)で周期的な発作の出現パターン

- 5)

脳MRIで海馬・島周囲皮質・視床・前障・大脳基底核などに信号異常

- 6)

慢性期の大脳皮質の萎縮

C. 鑑別診断

以下の疾患を鑑別する.

ウイルス性脳炎,その他のウイルス関連急性脳症(けいれん重積型脳症など),自己免疫性脳炎(急性辺縁系脳炎,抗NMDA受容体脳炎),代謝性疾患,脳血管炎,その他のてんかん(Dravet症候群,PCDH19関連てんかんなど)

<診断のカテゴリー>

- Definite:

Aのうち5項目全て+Bのうち2項目以上を満たしCの鑑別すべき疾患を除外したもの

- Probable:

Aのうち4項目以上+Bのうち2項目以上を満たしCの鑑別すべき疾患を除外したもの

- Possible:

Aのうち4項目以上+Bのうち1項目以上を満たすもの

V. AERRPSの病態

AERRPSの原因は今までのところ明らかにされていませんが、何らかの免疫機構の関連が予想されています。私たちはAERRPSの患者さんの脳脊髄液を調べた結果、炎症性サイトカインと呼ばれる物質が増加していることが多いことを発見しました。この結果から脳内に限局した炎症が生じていると推定していますが、この検査は研究段階でまだ実用化されていません。家族やきょうだいに同じ病気が多いという傾向はないので、遺伝性の病気ではないと考えられています。

VI.AERRPSの治療

まずけいれん発作に対して抗けいれん剤を用いて治療を行ないますが、けいれんがなかなかおさまらず治療に難渋することが多くあります。静脈麻酔薬を大量に投与する必要があることが多く、血圧低下・呼吸抑制・イレウス(腸が動かなくなる)が起こりやすいため集中治療室で人工呼吸管理やチューブ/静脈栄養を行う場合が多いです。また敗血症、肝機能障害、腎不全、薬剤過敏性症候群、静脈血栓症などの重大な副作用もしばしば伴います。このため、静脈麻酔薬の投与量と期間を最小限に抑えるためのさまざまな治療法が研究されています。

難治てんかんの治療に用いられるケトン食療法は一部に患者さんに有効です。また何らかの免疫機構の関連が予想されることから、副腎皮質ステロイド、免疫グロブリン静注療法などの免疫療法が試みられています。海外では抗サイトカイン療法と呼ばれる新たな治療の試みが始まっていますが、今のところ我が国では実施されていません。このようにAERRPSに対する安全で有効な治療法が開発されていないことが大きな問題になっています。

急性壊死性脳症(ANE)

急性壊死性脳症(acute necrotizing encephalopathy

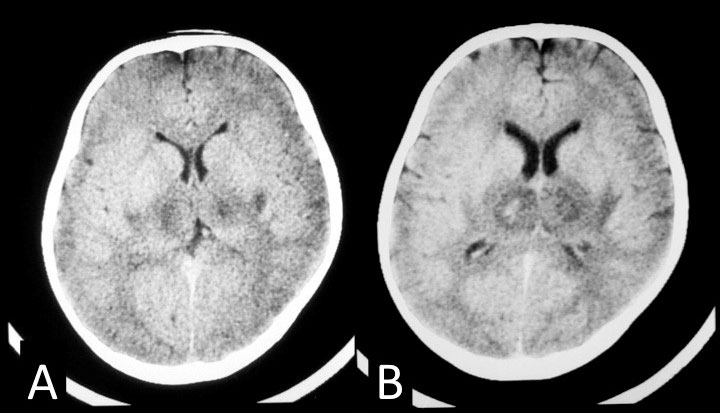

[ANE])は、両側対称性の視床病変という頭部CT・MRI所見(図1)を特徴とする急性脳症の1亜型で、東アジアの幼児に多い病気です。高熱をともなうウイルス感染を契機として発症し、特にインフルエンザとの関連が強いです。

病態の中心は、炎症性サイトカインの嵐(サイトカインストーム*1)と推測されています。脳の症状として、意識障害が急速に進行し、頭蓋内圧亢進徴候、痙攣を呈します。また脳以外の多くの臓器(肝臓・腎臓・心臓・筋)の機能障害や血液異常(DIC

[播種性血管内凝固]やHPS [血球貪食症候群])を伴いやすいです。急性・一過性の経過を辿りますが、予後はしばしば不良で、死亡や神経学的後遺症が多いです。

診断(表1)は、特徴的な頭部CT・MRI所見の出現前は不可能です。治療は、全身管理とステロイドパルス療法が主ですが、効果は限定的です。より早期に診断し、より強力に治療するための新しい方法を開発するという重い課題が残っています。

I.ANEの歴史

ANEは、日本国内で、頭部CTの普及とともに認識され始めた症候群です。その第1例は1979年に報告され、当時はライ症候群の特殊型と解釈されました。1983年には青木、水口らが3症例を報告し、急性脳症の新しい亜型である可能性を示唆しました。以後、「CT上、両側視床に低吸収域を呈する急性脳症」として同様症例の報告が相次ぎました。1985/1986年には、インフルエンザ流行地域でこのような急性脳症が多発することが認識されました。水口らは1993年、自験11例の臨床・病理所見にもとづき本型脳症を新しい疾患概念ANEとして学会報告し、ついで1995年に、自験13例と他施設例28例をまとめて国際誌に論文発表しました。1996年には台湾でのANEの多発、1998年以降は欧米での症例が報告されました。いっぽう日本国内では1994年以降、インフルエンザ脳症が多発し、ことに1998/1999シーズンは顕著で、中にはANEも多数含まれていました。これを受けて1999年、厚生労働科学研究・インフルエンザ脳症研究班(研究代表者:森島恒雄・名古屋大学教授)が発足し、インフルエンザ脳症の疫学調査、病因・病態の研究、診断・治療の検討を行ってインフルエンザ脳症ガイドライン(初版2005年、改訂版2009年)を発行しました

[1]。この間、インフルエンザ脳症の中にもANEの他AESD [けいれん重積型(二相性)急性脳症]、MERS

[脳梁膨大部脳症]など色々な症候群が含まれることが明らかになり、2007年にはそれらが整理されるとともに、ANEはサイトカインストーム脳症の代表として位置付けられました。2010年には厚生労働科学研究・急性脳症研究班(当初の研究代表者:水口雅・東京大学教授)が発足し、インフルエンザ以外の病原、ANE以外の病型も含めた急性脳症全般に関する研究を続けてきました。21世紀に入ってインフルエンザ対策が進歩し、それに伴いインフルエンザ脳症の罹病率、ANEの罹病率はともに低下してきました。しかしANEの予後は相変わらず不良で、致死率も依然として高いままです。

II.ANEの疫学

日本国内の疫学は、急性脳症研究班による全国調査(第1回2010年、第2回2017年)で調べられました [2,

3]。その結果、ANEは急性脳症全体の3%を占め、AESD、MERSについで3番目に頻度の高い症候群です。しかしそれでも罹病率(推定)は1年あたり15〜25人と低いです。性別は男児59%、女児41%で、発症に性差(男女の違い)はありません。発症年齢は乳児期から成人期までと広いですが、6か月〜1歳6か月をピークとして、幼児期に最も好発します(平均2.5歳、標準偏差2.4歳、中央値1歳)。病原別ではインフルエンザウイルス(34%)が断然多く、ヒトヘルペスウイルス6/7型(16%、臨床的には突発性発疹)が次でした。予後は死亡(25%)、後遺症(47%)が多く、治癒(22%)は少なかったです。

世界における疫学については、データが乏しいです。ANEは世界中に分布しますが、日本、台湾、中国、韓国など東アジアに多く、欧米には少ないです。東アジアの患者の大多数は孤発例(家族歴なし)・単相性(再発なし)です。いっぽう欧米からは家族性・再発性のANE類似疾患(常染色体優性ANEまたはANE1)の家系が多数、報告されています。

III.ANEの臨床像、脳の画像所見と病理

ANEの先行感染は、ほとんどの場合、高熱を伴うウイルス感染症です。発熱から半日〜2日の間に、脳症の初発症状である痙攣または意識レベルの低下が見られます。意識障害は急速に進行し、数時間〜1日で昏睡に陥ります。この段階で脳ヘルニアの徴候とともに頭部CT・MRIの異常所見(脳全体の浮腫と視床病変)や血液検査の異常所見(肝機能障害、DICなど)が出現します。血液検査の異常値は数日後にピークに達した後、数週〜数か月の経過で正常化に向かいます。

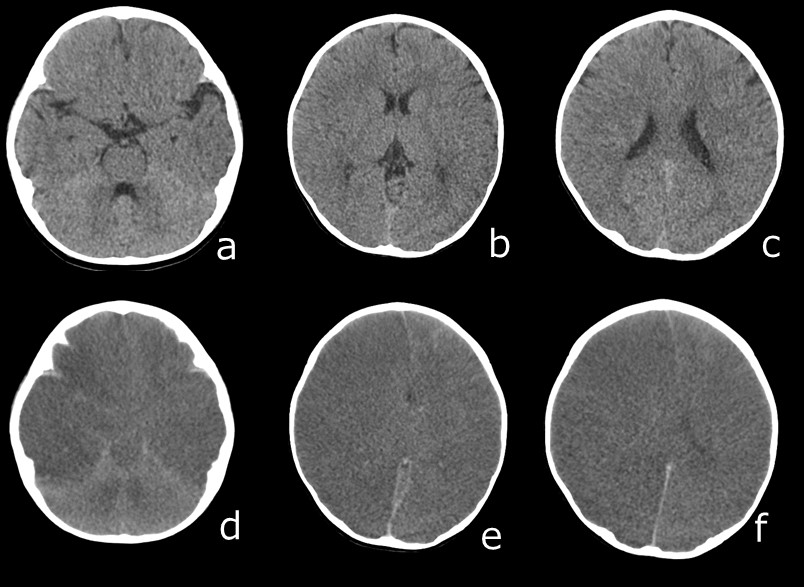

意識障害が進んで昏睡に陥った時点で頭部CT・MRI を撮像すると、脳の全体の浮腫の他に、ほぼ両側対称性の局所性病変を、視床など特定の脳領域に認めます。これらは視床・レンズ核・脳幹被蓋など灰白質主体の病変と、大脳の側脳室周囲・小脳の歯状核周囲など白質主体の病変とに二大別され、いずれもCTでは低吸収(図1-A)、MRIではT1低信号・T2高信号です。

1〜数日後に再検すると、病変と周囲のコントラストはさらに明瞭となります。また視床病変は中央にCTで高吸収、MRIでT1高信号が出現するため、同心円状の構造を呈します(図1-B)。これは病変中央部の出血と周辺部の浮腫を反映しています。いずれも血管透過性亢進に起因する変化(血管性浮腫)ですが、中心部でその程度がより強いためと考えられます。脳実質に炎症細胞浸潤はなく、インフルエンザなどのウイルス抗原も存在しません。

第3病日以降は脳全体の萎縮が進行し、視床などの局所性病変は縮小します。しかし重症例では嚢胞化して残存することが多く、とくに白質病変は大きな嚢胞と化すことが多いです。慢性期剖検例の病理では、嚢胞の内部に脂肪を貪食したマクロファージの集簇、壁にグリオーシスが見られます。視床の嚢胞にはヘモジデリン(出血の痕跡)が沈着しています。

IV. ANEの身体症状・検査所見

ANEの急性期の一般身体所見として、高熱(79%)、嘔吐(70%)、過呼吸(87%)が高率に、下痢(42%)、肝腫大(41%)、血圧低下(31%)もしばしば見られます。神経学的所見として、昏睡(98%)、痙攣(94%)の他、除皮質・除脳硬直(85%)、縮瞳(73%)、対光反射遅延(22%)、うっ血乳頭(38%)などの頭蓋内圧亢進徴候、深部腱反射亢進(66%)、Babinski反射(66%)が認められます。

血液生化学検査における血清AST(82%)、ALT(70%)、LDH(77%)の上昇は、軽度から高度(10,000以上)までさまざまです。総ビリルビン(10%)やアンモニア(6%)の上昇、低血糖(3%)は稀です。CK上昇(45%)、総蛋白低下(45%)、尿素窒素上昇(12%)、クレアチニン上昇(12%)は重症例に見られやすい所見です。代謝性アシドーシス(83%)がありますが、乳酸(26%)、ピルビン酸(37%)の上昇はあっても軽度です。血液学的検査で貧血は認められませんが、重症例は血小板減少(43%)、PTないしaPTT

延長(32%)、フィブリノーゲン低下(46%)、FDP上昇(50%)などDICの所見を呈しやすいです。

脳脊髄液検査では圧上昇(68%)の他、蛋白上昇(67%)をしばしば呈する点が特徴的です。髄液細胞増多はありません。生理学的検査では脳波の基礎波の徐波化(96%)、突発性異常波(12%)、聴性脳幹反応の減弱・消失(63%)、潜時延長(45%)が見られます。

V. ANEの病因・病態

ANE患者の血液・髄液を用いた研究によると、ANEの急性期に炎症性サイトカイン(IL-6、TNF-αなど)がしばしば著増しています

。また臨床的にも、ANEはサイトカインストームで生じる全身の臓器の病態を合併しやすいのです。例えばANEの重症例はしばしばショック、DIC、多臓器不全を呈します。HPSを合併した症例もあります。いっぽう若年性特発性関節炎(全身型)の経過中に、マクロファージ活性化症候群とANEを合併した症例も報告されています。

このため、ANEの病態の中心には、高サイトカイン血症とサイトカインに対する感受性亢進、脳を標的臓器としたサイトカインストームの進行があると考えられます。

ANEは複数の遺伝要因と環境要因が積み重なって発症する多因子病(複雑疾患)です。日本人ANE患者の遺伝要因として、HLA型(クラスII)、IL10遺伝子など免疫応答に関わる遺伝子多型(コモンバリアント*2)が、また欧米のANE1患者の原因遺伝子としてRANBP2遺伝子変異(レアバリアント*3)が見つかっています。環境要因としてはインフルエンザウイルス、ヒトヘルペスウイルス6/7型などのウイルス感染が最も重要です。さらにANEの病態を増悪し得る要因として、NSAIDs

[非ステロイド性抗炎症薬]と呼ばれる一群の薬剤(ジクロフェナク、メフェナム酸)も知られています。

VI.ANEの診断・治療

ANEの診断基準(表1)の中心は、特異な頭部CT/MRI所見(図1)です。この所見が出現すれば診断は容易ですが、その出現前には診断は不可能です。

ANEに対する現在の標準的治療は、全身管理(呼吸、循環、体液)、頭蓋内圧降下、痙攣抑制、感染の治療、DICの治療など、対症療法を集約した集中治療です。また日本ではこれに追加して、ステロイドパルス、ガンマグロブリン大量静注、脳低体温、血液浄化など炎症性サイトカインの抑制・除去や脳保護を主眼とした治療(特異的治療)も広く行われてきました。

これらのうち小児急性脳症診療ガイドライン2016でサイトカインストームによる急性脳症の治療薬として詳しく論じられ

[4]、またANEに対する治療効果が多数例で検討されたのは、副腎皮質ステロイドとガンマグロブリンです。ANEで脳幹・小脳の病変のない症例では、発症24時間以内にステロイド療法が開始された場合は、されなかった場合に比し、有意に予後が良いことがわかりました。ガンマグロブリンでは差が見られませんでした。脳幹・小脳の病変を有する症例では、ステロイドもグロブリンも有意な効果を示しませんでした。

このようにANEにおける特異的(炎症抑制)治療の効果は限定的であり、死亡と後遺症が相変わらず高い現状です。この状況を打破するためには、(1)

発症直後(CT/MRI所見の出現する前)の血液検査でANEを超早期診断できるバイオマーカーの発見、(2)

炎症をより強力に抑制する分子標的治療(抗IL-6受容体モノクローナル抗体など)の導入、のような戦略が考えられます。どちらも困難な道ではありますが、急性脳症研究班における今後の研究課題と考えられます。

図の説明

図1. 急性壊死性脳症の頭部CT所見

A. 第1病日。脳全体の浮腫に加え、視床、大脳基底核(被殻後部)、大脳深部白質(側脳室周囲)、脳梁(膝部)に両側性、ほぼ対称性の病変がある。

B.

第3病日。視床と基底核の病変が拡大した。視床病変(とくに右側)は中央部から周辺部に向けて高吸収、濃い低吸収、淡い低吸収のゾーンに分かれ、同心円状の構造を呈している。第III脳室が圧迫され、閉塞したのにともない、側脳室は拡大傾向を示している。/p>

表1. 急性壊死性脳症の診断基準

- 1)

発熱をともなうウイルス性疾患に続発した急性脳症:意識レベルの急速な低下、痙攣。

- 2)

髄液:細胞増多なし、蛋白しばしば上昇。

- 3)

頭部CT、MRIによる両側対称性、多発性脳病変の証明:両側視床病変。しばしば大脳側脳室周囲白質、内包、被殻、上部脳幹被蓋、小脳髄質にも病変あり。他の脳領域に病変なし。

- 4)

血清トランスアミナーゼの上昇(程度はさまざま)。血中アンモニアの上昇なし。

- 5)

類似疾患の除外:

-

A.臨床的見地からの鑑別診断:重症の細菌・ウイルス感染症、劇症肝炎。中毒性ショック、溶血性尿毒症症候群などの毒素に起因する疾患。Reye症候群、hemorrhagic

shock and encephalopathy症候群、熱中症。

-

B.放射線学的(病理学的)見地からの鑑別診断:Leigh脳症などのミトコンドリア異常症。グルタール酸血症、メチルマロン酸血症、乳児両側線条体壊死。Wernicke脳症、一酸化炭素中毒。急性散在性脳脊髄炎、急性出血性白質脳炎などの脳炎、脳血管炎。動脈性・静脈性の梗塞、低酸素症・頭部外傷の影響。

用語の説明

-

*1

サイトカインストーム;感染症などの原因により、血液中の炎症性サイトカイン(IL-1, IL-6,

TNF-αなど)が異常に増加し、その作用が全身に及ぶ結果、好中球の活性化、血液凝固機構の活性化、血管の拡張などを介して、ショック、DIC(播種性血管内凝固症候群)、多臓器不全にまで進行する。免疫系の暴走とも言える病態である。

-

*2

コモンバリアント;一般人口に高頻度に(概ね5%以上)存在する遺伝子変化。単独での効果は弱いが、複数が組み合わさって疾患の発症素因を形成する。従来の用語「遺伝子多型」に近い。

-

*3

レアバリアント;一般人口に稀に(概ね1%未満)存在する遺伝子変化。特定の疾患と関連がある場合、その変異の働きを調べることで疾患の治療や予防につながる可能性がある。従来の用語「遺伝子変異」に近い。

可逆性脳梁膨大部病変を有する軽症脳炎脳症(MERS)

MERSとは?

可逆性脳梁膨大部病変を有する軽症脳炎脳症(MERS)は日本の小児急性脳症の中でけいれん重積型(二相性)急性脳症 (AESD) に次ぎ高頻度 (19%)

の脳症です。典型例では発熱後1週間以内に異常言動、意識障害、けいれんで発症し、多くは神経症状発症後10日以内に後遺症なく回復します。後遺症なく回復するため脳症の中で軽症とされています。

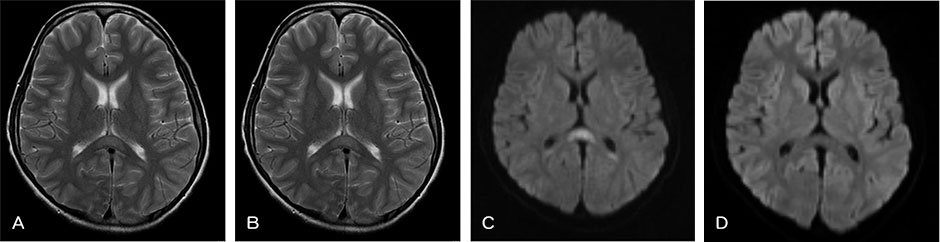

MRI画像で脳梁*1、特に膨大部、あるいは脳梁に加えて白質*2に可逆性の拡散能*3低下という特徴的な所見を認めることがMERSの名前の由来です。MRI画像では、拡散強調画像*3が特異的で脳梁のみ(膨大部ないし膨大部を含む脳梁)に可逆性の均一な高信号(拡散能低下)を呈する典型症例をMERS

1型(図1)、脳梁(少なくとも膨大部を含む)に加え対称性白質(主に中心溝周囲深部白質)に可逆性の均一な高信号(拡散能低下)を呈する症例をMERS 2型(図2)と称します。

図1. MERS 1型の画像所見

10歳男児。高熱、嗜眠傾向で発症、病原体不明。4病日のT2WI(A)で脳梁膨大部に軽度高信号、T1WI(B)でほぼ等信号、拡散強調画像(C)でより鮮明な高信号を認める。8病日にはT2強調画像、拡散強調画像(D)ともに病変は消失。

図2. MERS 2型の画像所見

8歳男児。高熱、嗜眠傾向で発症、病原体不明。5病日のMRI、拡散強調画像で脳梁膨大部と深部白質に高信号(A, B

矢印)、T2強調画像で同脳梁膨大部に淡い高信号(C)、12病日のT2強調画像で病変はすべて消失 (D)。

疫学

脳梁膨大部の可逆性病変は、脳炎・脳症(MERS)以外でも検出され、reversible splenial lesion syndrome (RESLES)

の名称が提案されています。信号変化はMERSと全く同じですが、病変は膨大部に限局しかつ円形ないし楕円形であることが多いです。MERSにおいて高頻度に認められる低ナトリウム血症では、脳実質へ水分が流入し脳浮腫*4を来たすと考えられます。MRI拡散強調画像からは脳浮腫の原因は細胞毒性浮腫よりも髄鞘浮腫がメカニズムとして考えやすいです。

MERSの家族例・反復例が報告されており、遺伝学的背景が存在する可能性が指摘されています。最近、MERSの家族例の解析から原因遺伝子としてMYRF遺伝子が報告されました。MYRF変異により、平常時には影響ないが感染や発熱時には軽度の機能低下が顕在化し、髄鞘*5が一時的に障害を受けると考えられます。

異常言動・行動ないしせん妄の病態は不明な点が多いですが、脳梁は左右の大脳半球を結びつける線維束であり、この部の障害が脳波異常から推測される両側大脳半球の機能低下とあいまって異常言動・行動を呈する可能性が考えられます。

症状

MERS 54症例の検討では、先行症状として発熱 (94%, 51/54)、嘔吐 (24%)、下痢 (15%)

を認めました。神経症状発現は発熱を第1病日として第1~3病日が約70%であり、神経症状の内訳は異常言動・行動が54%

(29/54)、以下けいれん33%、意識障害30%、頭痛24%でした。異常言動・行動を認めた症例の72% (21/29)

で24時間以上持続し、「2階から飛び降りた」「母親を蹴った」などが報告されています。神経症状は、54例全例で1か月(多くは10日)以内に消失しました。

MRI以外の各種検査

- 1)脳波 脳波異常はMERSの過半数 (21/39症例)に認められ、全般性ないし後頭部優位の徐波*6の頻度が高いです。脳波異常もMRI所見同様、経時的に改善します。

- 2)血液 MERSにおいて他のタイプの脳症、熱性けいれん、上気道炎症例に比してナトリウムの低値が認められます。

- 3)髄液*7 髄液細胞数増加は検査の施行された22例中9例で認められました。

- 4)サイトカインのIL-6やIL-10高値 (3/6例)、DNA酸化ストレスマーカーの高値が報告されています。

MERSないし可逆性脳梁膨大部病変を合併する注意すべき4疾患・病態

予後良好な典型例の他に近年報告が増えている以下の病態にも注意を要します。

-

① ロタウイルスによるMERSから小脳炎*8への進展

ロタウイルスは小児における最も一般的な胃腸炎の病原体ですが、一部のMERS症例で小脳炎に進展することが知られています。ロタウイルス小脳炎の臨床像は意識障害後の小脳性無言、小脳症状などが特徴です。画像上、急性期に可逆性脳梁膨大部病変、亜急性期に一過性の小脳白質・深部核病変、その後小脳皮質・虫部に病変を認め、半数以上に小脳委縮を残します。急性期には脳梁膨大部の拡散能低下のみ

(3/11例)を認めうるため、ロタ胃腸炎における脳梁膨大部病変は必ずしも予後良好を意味せず注意が必要です。

-

② 尿路感染症に合併するMERS

新規症例ならびに既報告例(全15症例)を集計したところ、その80%は急性巣状細菌性腎炎*9(AFBN)でした。男女比9:6、平均年齢7.8歳であり、症状として頻度の高い順に意識障害(93

%)、異常言動・行動(発熱1-3病日, 87%)、嘔吐(64%)、けいれん(13

%)でした。AFBNは時に診断が困難ですが、強い炎症所見(白血球、CRP高値)を呈する熱源不明の年長児に神経症状を認める場合、AFBN+MERSの病態を念頭に脳・腎臓の画像検査を考慮する必要があります。

-

③ ムンプスワクチン接種後のMERS

ムンプスウイルスはMERSの病原体として5番目に高頻度(3%)ですが、ムンプスワクチン接種後にもMERSが発症しえます。

5例の既報告例では、ワクチン接種後13-20日後に発熱、嘔吐、頭痛など髄膜炎症状で発症し、神経学的症状として意識障害、けいれん、せん妄を認めましたが、予後良好でした。全例で髄液からムンプスウイルスワクチン株が検出され、5例全例が男児であり、男児が発症因子の1つである可能性が考えられます。

-

④ 川崎病*10に合併するMERS

川崎病における脳症の合併(0.09%)は極めてまれです。MERS合併10症例のまとめでは特筆すべきは発症年齢が平均5.9歳と川崎病としては高いです。治療も同様に記載のある9症例全例でガンマグロブリン大量療法が施行され、不応例は内4例でした。神経症状が疑われる場合にはMERSも考慮し頭部MRI検査を積極的に施行すべきと考えます。

診断

臨床像と画像所見を踏まえて「小児急性脳症診療ガイドライン2016」でMERSの診断

基準

(表1)が示されました。同ガイドラインによると、急性脳症は「JCS20以上の意識障害が急性に発症し、24時間以上持続する」と規定されています。しかし、意識障害(レベルの低下)がMERSの主症状である場合は、より短い12時間以上の持続で診断しえます。MERSの神経症状として頻度の高いせん妄(異常言動・行動)は寛解増悪を繰り返しながらも12時間以上持続し、可逆性脳梁膨大部病変を有する場合をMERSと診断できます。

表1. 可逆性脳梁膨大部病変を有する軽症脳炎脳症 (MERS) の診断基準(文献2より転載)

[臨床像]

- ①

発熱後1週間以内に異常言動・行動、意識障害、けいれんなどで発症する。

- ②

神経症状発症後1ヶ月以内に後遺症なく回復する。

- ③

他の神経疾患(急性散在性脳脊髄炎〈ADEM〉、けいれん重積型(二相性)急性脳症〈AESD〉、急性小脳炎など)を否定しうる。

- ④

神経症状は12時間以上持続する(異常言動・行動は断続的でもよい)。

[画像所見]

- ①

急性期に脳梁膨大部に拡散強調画像で高信号を呈し、T1, T2信号異常は比較的軽度である。

- ②

病変は脳梁膨大部を含み、脳梁全体ないし対称性白質に拡大しうる。

- ③

2ヶ月以内に消失し信号異常・萎縮を残さない。

[追記]

臨床像④を満たさない症例(意識障害が12時間以内、異常言動・行動が断続的に12時間以内など)も同一スペクトラム(MERS spectrum)と考えられる。

MRI上の病変が脳梁(少なくとも膨大部を含む)に限局すればMERS 1型、脳梁に加え対称性白質病変(中心溝近傍の深部白質に好発し、白質全体に拡大しうる)を有すればMERS 2型とする。

治療

インフルエンザ脳症の診療戦略2018に記載されている支持療法(心肺機能の評価と安定化、中枢神経の評価と管理、体温の管理、高次医療機関への搬送)を積極的に施行します。特異的治療としてのメチルプレドニゾロンパルス療法、ガンマグロブリン大量療法は患者の状態で施行します。症状が軽度の場合には、メチルプレドニゾロンパルス療法に替えてデキサメサゾン投与、ないしは特異的治療を施行しない選択肢もあります。

予後

多くのMERSの予後は治療内容にかかわらず良好です。急性脳症の全国実態調査

によるとMERSの94%が治癒する一方で、4%で軽度から中等度の神経後遺症を認めています。前述のロタ小脳炎(脳梁病変に遅れて小脳病変が出現する)などが混在している可能性が考えられます。

用語の説明

-

*1

脳梁;左右の大脳半球をつなぐ交連線維の太い束。

-

*2

白質;中枢神経組織の中で、神経細胞(ニューロン)の細胞体に乏しく主に神経線維が集積し走行している領域。

-

*3

MRI 拡散強調像;水分子の動きやすさを画像化し、脳梗塞や急性脳症などで神経細胞がむく むと高信号を呈します。

-

*4

脳浮腫;脳の間質組織 (細胞外腔) の含水量が異常に増加した状態。

-

*5

髄鞘;神経細胞の軸索を何重にも取り囲んでいる密な膜構造。

-

*6

徐波;α(アルファ)波より周波数が低い脳波の波形で意識障害時などに認められます。

-

*7

髄液;脳室系とクモ膜下腔を満たす、リンパ液のように無色透明な液体。

-

*8

小脳炎;感染徴候に引き続き,あるいは特発性に突然小脳失調をきたす疾患。

-

*9

急性巣状細菌性腎炎(AFBN);尿路・腎感染症の1つで,腎実質の腫瘤様構造の形成を特徴とした細菌性感染。不明熱の原因検索に上がることが多いです。

-

*10

川崎病;川崎病は乳幼児に好発する急性熱性疾患であり、全身の中型・小型の筋性動脈での血管炎を主病変とした血管炎症候群です。

はじめに

出血性ショック脳症症候群(Hemorrhagic Shock and Encephalopathy Syndrome,

HSES)は、1983年にLevinらが提唱した急性脳症症候群で、発熱、ショック、水様性下痢、播種性血管内凝固(DIC)*1を呈する脳症です。HSESでは、急性脳症で認められるけいれんや意識障害といった脳に関係する症状にとどまらず、全身性の出血傾向、循環障害、や肝臓や腎臓といった複数の主要臓器障害を認めることにより、脳機能障害にとどまらず生命予後的にも非常に危険な状態に陥る場合が多いため、集学的な治療を必要とする急性脳症です。

HSESの疫学

元々乳幼児の症例報告でしたが、年長児での発症の報告もされています。過去の報告ではLevinら:3ヶ月から14歳(中央値5ヶ月)、Thebandら:2から33ヶ月(中央値9.2ヶ月)、Rinkaら:4ヶ月から9歳(中央値1歳6ヶ月)Hoshinoら:0-8歳(中央値1歳)の発症報告があります。日本における急性脳症の全国規模の疫学調査が2回行われていますが、HSESは急性脳症全体の1.7%と非常に稀な脳症といえます。急性脳症全体の死亡率が6.1-7.7%であるのに対して、HSESでは55%が死亡し、後遺症なく回復した患者さんは10%で、生存した場合も30%で中等度以上の神経学的後遺症残しています。

HSESの症状

HSESも他の急性脳症と同じように、感染症を契機に発症すると考えられています。そのため初期症状は微熱を伴う風邪症状や胃腸炎症状といった軽微な症状から始まることが多いようですが、経過中に急激に症状が悪化し、高熱やチアノーゼ、頻呼吸といった全身状態の悪化の兆候を認め、けいれんや意識障害を認めて顕在化します。医療機関を受診した段階でショック状態*2となっていることも多く、早期から血圧管理や呼吸管理を含めた全身の集中管理が必要です。医療機関での治療にもかかわらず、けいれんが止まりにくかったり、意識障害が遷延します。

HSESの診断基準

診断基準はLevinらの基準(表1)とBaconらの基準(表2)が知られていますが、全身性疾患の重症例でもこの基準を満たす場合が多くなります。

表1. HSESの診断基準 Levinらの基準

[臨床症状]

- ショック

- 昏睡と痙攣

- 出血(あるいはDICに合致する検査所見)

- 下痢

- 乏尿

[検査所見]

- ヘモグロビン値の低下(入院時と比較して3g/dLより低下)

- 血小板減少(1.50×106/L以下)

- PT,APTT,トロンビン時間の延長*

- フィブリノーゲン値の低下*

- FDP上昇*

- 血漿BUN上昇*

- 血漿クレアチニン上昇*

- AST,AILT上昇*

- 代謝性アシドーシス

[除外診断]

- 既知の感染あるいは代謝異常

- Reye症候群

- Staphylococcal toxic shock syndrome

*年齢対照値より±2SDを超える.

表2. HSESの診断基準 Baconらの基準

- 脳症(昏睡,痙攣)

- ショック

- DIC

- 下痢(血性の場合もある)

- ヘモグロビン値と血小板数の低下

- アシドーシス

- 肝細胞酵素の上昇

- 腎機能障害

- 血液および髄液培養が陰性

確実例:9つすべてを満たす.

疑い例:8つを満たす,あるいは7つを満たすが2つの項目は不明.

HSESの画像所見

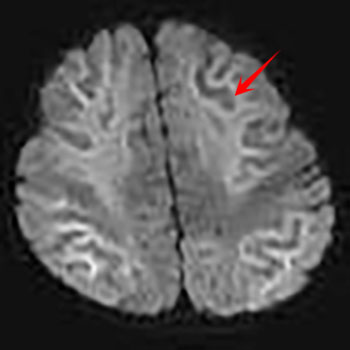

HSESを発症した患者さんは全身状態が悪く頭部画像検査で有用なMRI検査ができる状態ないため、短時間で実施が可能なCT検査が行われていることが多いです(MRIでは1検査で数分程度以上かかる検査を複数の撮像方法で検査をするため必要最低限で行ったとしても15-30分程度の時間が必要ですが、CT検査の撮像時間は10秒程度です)。来院直後で画像検査を受けた状態ではあまり所見がはっきりしない場合でも短時間のうちに病状が進行し、HSESの診断がなされる発症後早期のタイミング(48時間以内)での画像所見は脳全体が浮腫んでいる画像を認めることが多いことも特徴の一つです(図)。MRIの報告は多くなく、急性期には皮質、皮質下白質出血、皮質下白質優位の拡散低下の報告があります。

図1. HSES、幼児期、女児のCT画像

発症直後は若干皮髄境界が不明瞭も脳回は明瞭でスペースは比較的保たれていたが(a-c)、16時間後の画像(d-e)では著明な全脳の脳浮腫を呈し、不可逆的脳障害の状態へ急激に進行していた。

上段a-cと下段d-eは脳の水平断面上およそ同部位に当たる画像で、上段の黒く見える脳脊髄液のあるスペースが下段では消失していて構造が不明瞭となり、脳実質のコントラストも消失している。また上段では脳の構造が左右対称だが、下段のe,fでは脳の腫脹により左右の脳の境界が正中から画像上向かって右方向への偏位が確認できる。

HSESの病態・病理

急性脳症の発症病態として、大脳の神経細胞の異常興奮の結果生じる興奮毒性、全身の免疫系で重要な役割を果たすサイトカイン*3と呼ばれるタンパク質が免疫系細胞から過剰に放出されるサイトカインストーム*4という病態、細胞の活動に必要な代謝の異常に伴う代謝障害などの病態が関与していると推測されていますが、HSESではサイトカインストームによる全身の過剰炎症が主な病態と考えられています。そのため脳だけでなく、腎臓や肝臓、肺、心臓、血液凝固系といった全身の様々な臓器が傷害されます。病理学的には血管周囲への血漿蛋白の漏出や,神経・グリア細胞のアポトーシス,ミクログリアの活性化がみられるとの報告があります。

HSESの治療

HSESでは脳障害だけでなく、呼吸障害、循環障害といった全身状態に影響する症状を合併する場合がほとんどであり、その他腎臓、肝臓、血液凝固などの多臓器障害に対する治療も含め集学的な集中治療が必要となります。

これまでに急性脳症そのものに対する特異的治療としては、ステロイド大量療法、脳低温・平温療法、ビタミン療法、ガンマグロブリン療法、フリーラジカル除去療法、血液浄化療法、シクロスポリン(免疫抑制剤)投与、アンチトロンビンIII大量療法などが行われてきましたが、エビデンスを示されているものはないため、施設ごとで実施可能な治療が行われているのが実状です。

脳を守るためには脳圧のコントロールとけいれんのコントロールが重要となります。頭蓋内圧のモニタリングには頭蓋内圧センサーの挿入が必要となりますが、侵襲的であるため施設の判断に委ねられるところが大きいですが、持続脳波モニタリングは非侵襲的なため積極的に行われることが多くなっています。

HSES関連の文献

- Levin M,et al: Haemorrhagic shock and encephalopathy: a new syndrome with a high mortality in young children. Lancet 2:64-67, 1983.

- Hoshino A, Saitoh M, Oka A et al: Epidemiology of acute encephalopathy in Japan, with emphasis on the association of viruses and syndromes. Brain Dev 34: 337-343,2012.

- Kasai M, Shibata A, Hoshino A et al. Epidemiological changes of acute encephalopathy in Japan based on national surveillance for 2014–2017. Brain Dev 42: 508-514, 2020.

- Yoshihiro Maegaki: Hemorrhaglc shock and encephalopathy syndrome(HSES). Nippon Rinsho 69:460-464, 2011

- 九鬼一郎.HSES.小児科臨床ピクシス28 急性脳炎・脳症.中山書店,東京.pp178-181,2008.

- 山内秀雄.急性壊死性脳症・出血性ショック脳症症候群.小児科診療74:945-94

- 西村奈穂.急性壊死性脳症・出血性ショック脳症症候群.小児科診療

- Levin M, e al: Hemorrhagic shock and encephalopathy: clinical, pathologic, and biochemical features. J Pediatr114: 194-203, 1989.

- Bacon CJ, Hall SM: Haemorrhagic shock encephalopathy syndrome in the British lsles. Arch Dis Child 67: 985-993, 1992.

- Nakai Y, Itoh M, Mizuguchi M et al: Apoptosis and microglial activation in influenza encephalopathy. Acta Neuropathl 105: 233―239, 2003

- Toyoshima M, et al: Serial diffusion-weighted MRI in hemorrhagic shock and encephalopathy syndrome/ Pediatr Neurol 36: 66-69, 2007.

用語の説明

-

*1

DIC;血液は血球成分と様々なタンパク質を含む血漿と呼ばれる液体成分から成り立っています。普段は液状の血液として大動脈のような太い血管から毛細血管のような細い血管に至るまで固まらずに流れていますが、血管に傷がついて出血したりした場合には直ちに出血を止めたりする凝固系と固まった血の塊を溶かしたりする線溶系がバランスよく必要な時にだけ働きます。そのバランスが崩れて過度の凝固系が亢進したり線溶系が働き過ぎて血が止まりにくくなったりする状態がDICです。DICは感染症、がん、外傷といった全身性に重傷な病態で生じやすく、脳、肺、腎臓など多臓器に傷害をもたらし更に全身状態が悪化する悪循環に陥ります。

-

*2

ショック状態;医学用語でのショックとは血液循環動態のバランスが崩れて、体の隅々まで血液を遅れなくなってしまう状態のことを指します。ショックになると交感神経が働いて心拍数を増やしたり、血管を締め付けて血圧を上げて循環動態を保とうとする方向に働きます(代償性ショック)。このとき意識は保たれますが、呼吸が速かったり脈が速かったり手足の色が悪く冷たくなっています。更にショック病態が悪化すると代償できない状態となります(非代償性ショック)。非代償性ショックの状態では意識状態も悪くなり、治療を行わないと臓器に血液が供給されにくくなりDICや多臓器不全が進行してしまいます。

-

*3

サイトカイン;細胞から分泌されるタンパク質で、細胞間の情報伝達や生理活性機能があります。免疫系細胞系ではサイトカインの放出により様々な免疫応答が確認されます。

-

*4

サイトカインストーム;感染症などで免疫系が活性化してウイルス感染に対する防御機構が働きますが、感染するウイルスの種類や感染が起こっている本人の体質や状態によっては免疫応答が過剰に働いてしまい、自身の臓器障害を引き起こすことがわかってきています。このように感染症などをきっかけにした免疫応答での過剰なサイトカイン放出状態をサイトカインの嵐=サイトカインストームと呼びます。

急性脳症の画像診断

急性脳症は大脳に浮腫*1を生じることが多く、CT、MRI画像が診断、治療効果判定に重要です。浮腫はCTで低信号に、MRIでは撮像法によって特徴的な信号を呈します。ここではMRI検査について解説いたします。MRI所見は脳症症候群に特徴的な所見を呈するため症候群ごとに記載します。

I.急性壊死性脳症(ANE)

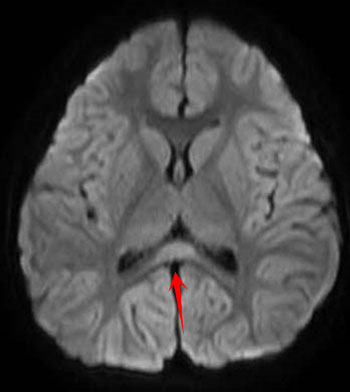

ANEは,画像検査が主要な診断項目とされた初めての脳症症候群です.視床(下図の赤矢印)の対称性病変を特徴としますが,基底核,大脳白質,小脳,橋・中脳にも病変を認めることがあります。

視床病変は数日の経過で微小な出血を呈し、MRI画像も出血を反映した信号変化を呈します。

II.けいれん重積型(二相性)急性脳症(AESD)

短時間で施行しうる拡散強調像*2の普及はAESDの診断に大きく貢献しています。AESDではけいれん重積の当日ないし翌日に施行されたMRIは拡散強調画像を含めて正常とされます。発病3~9日後に拡散強調像で皮質下白質高信号(bright tree appearanceと呼ばれます、下図の赤矢印)を認めることが特徴です。病変は前頭部に多く認められます。9~25日後には拡散強調像の高信号は消失し、T2強調画像,FLAIR画像で皮質下白質に高信号を認めます。発症2週以降脳の萎縮が残存することがあります。

III.可逆性脳梁膨大部病変を有する軽症脳炎・脳症(MERS)

MERSはMRI所見,特に拡散強調像で脳梁膨大部*3(数の赤矢印)に高信号の病変を呈します。画像変化は一過性で、多くは2か月以内に消失します。脳梁のみ(膨大部ないし膨大部を含む脳梁)に病変を有する典型症例をMERS 1型,脳梁(少なくとも膨大部を含む)に加え対白質に病変を有する症例をMERS 2型と呼びます。

用語の説明

-

*1

浮腫;脳に水分が異常にたまった状態です。脳の細胞に水分がたまる(細胞性浮腫)場合と細胞の外に水分がたまる(間質性浮腫)に分けられます。

-

*2

MRI拡散強調像;水分子の動きやすさを画像化します。脳梗塞や急性脳症などで脳の細胞がむくむと高信号を呈します。

-

*3

脳梁膨大部;脳梁は左右の大脳を繋ぐ繊維の束です、膨大部は脳梁の後方で最も太い部分を指します。

急性脳症における脳波検査

脳波は,大脳の機能をリアルタイムに知ることができる点で,他の検査にはない利点があります。最近の脳波計はデジタル化・ペーパーレス化されてコンパクトになり,ベッドサイドで長時間記録することが可能になりました。急性脳症で全身状態が悪い患者さんでも、脳波を安全に記録することができます。このような特徴から、脳波検査は急性脳症の診療において有用です。

急性脳症でみられる脳波所見

これまでの多くの研究から、急性脳症では脳波異常が高率に見られることが知られています。したがって、急性脳症を疑った場合に脳波検査を行うことで、診療に役立つ情報が得られると考えられます。

急性脳症では様々な脳波異常を認めることが報告されています。急性脳症でみられる脳波異常としては、徐波化・低振幅化・突発波の出現・発作の存在などが知られています。

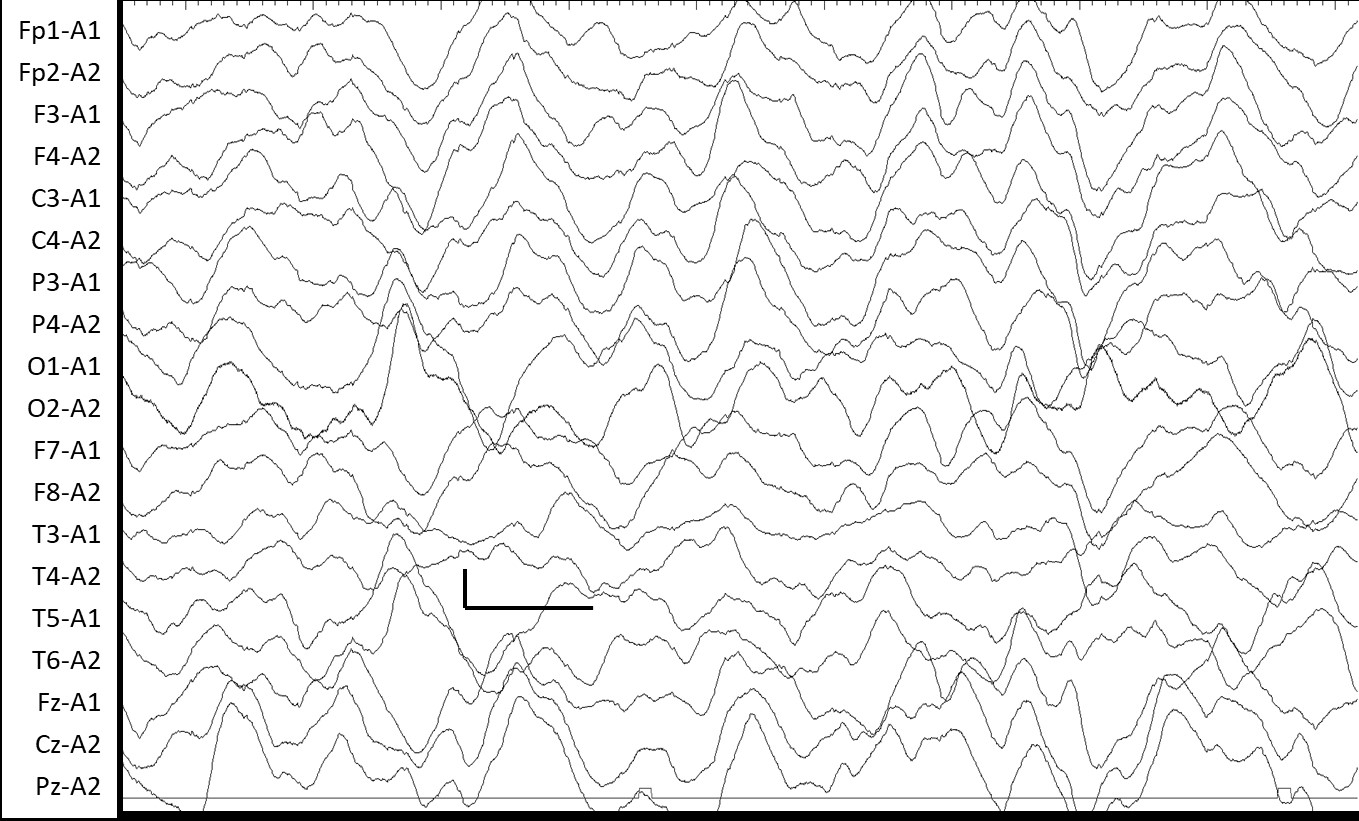

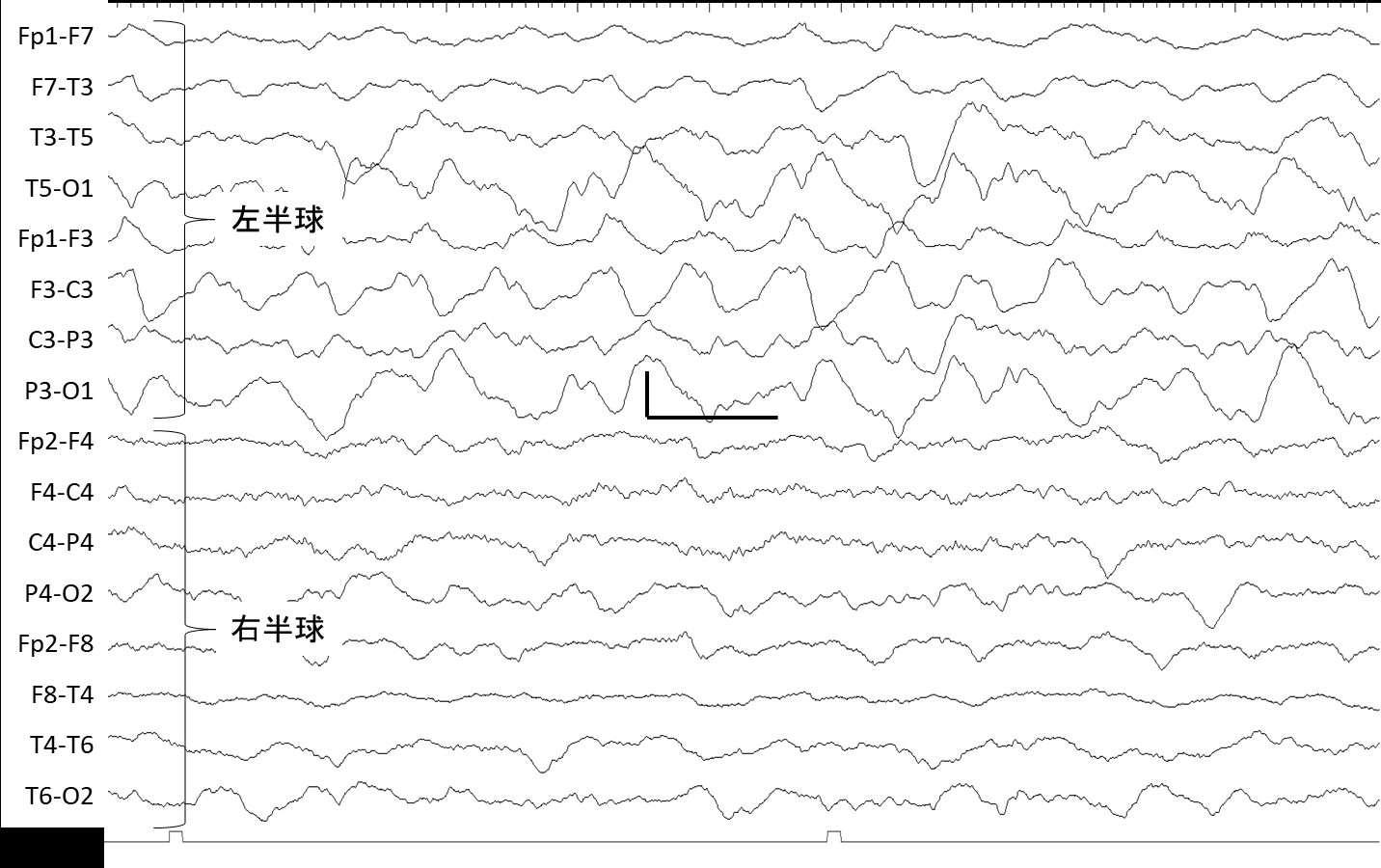

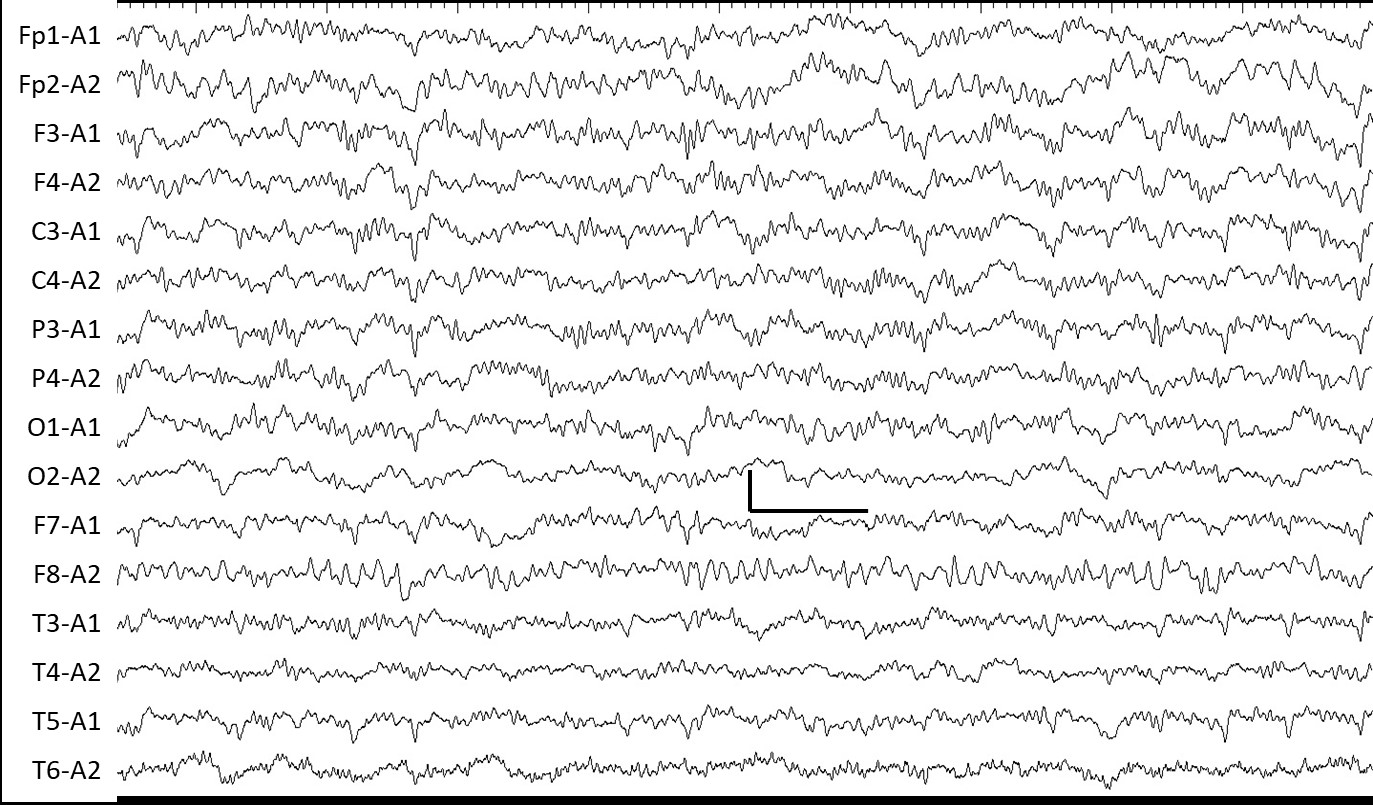

徐波化は,急性脳症における脳波異常としてよく知られています.徐波化は、両側の大脳半球全体(全般性)に起きることも(図1)、一側の大脳半球だけ(片側性)に起きることも(図2)、限られた範囲(局在性)に起きることもあります。しかし、徐波化はてんかん発作や熱性けいれんの後や熱せん妄でも出現することがありますので、脳波の徐波化を認めるからと言ってただちに急性脳症と診断してはいけません。意識障害の評価や神経学的所見・検査所見などを考慮して総合的に判断する必要があります。低振幅化は興奮できるニューロンが減ってしまったことを示すと考えられ、予後が不良な症例にみられることがあります。図3のように全体的に低振幅化して、速波のみが残ることもあります。lateralized periodic discharges(LPDs)は、これまでperiodic lateralized epileptiform discharges(PLEDs)と呼ばれていました。LPDsは単純ヘルペス脳炎にみられることが知られていますが、それ以外の様々な急性脳症でもみられます。electrical stormは出血性ショック脳症症候群(HSES)で報告された所見です。棘波・鋭波や律動的活動が振幅を漸増漸減しながら断続的に出現するのが特徴ですが、断続的に発作を繰り返している状態と推測されます。このような所見は、HSES以外にも難治頻回部分発作重積型急性脳炎などでも認められます。extreme delta brushは徐波に紡錘波状の速波が重畳した波形で、抗NMDA受容体脳炎などで認めることが知られています。

図1. 全般性の徐波化

脳波記録の大部分が1Hz前後の高振幅徐波が占めている。シータ波はわずかに認められるが速波成分は欠如している。較正は縦軸100μV、横軸1秒。

図2. 片側性の徐波化

左半球では後頭部優位に1.5Hz前後の徐波が目立ち、速波成分が少ない。右半球では徐波は認めず速波成分が間歇的に出現している。較正は縦軸100μV、横軸1秒。

図3. 低振幅化

アルファ~ベータ帯域の成分がすべての誘導で断続的に出現しており、徐波は認めない。較正は縦軸100μV、横軸1秒。

急性脳症における脳波の意義

急性脳症における脳波所見は,脳症のタイプ・記録を行ったタイミング・脳障害の重症度などによって異なります.したがって、それぞれの所見の診断的価値については、簡単に決めることができません。このような限界はありますが、急性脳症において脳波が役に立つのは、急性脳症の早期診断・熱せん妄と急性脳症との鑑別・転帰の予測などの場面です。脳波検査は急性脳症を疑った症例では速やかに施行することが望ましいです。夜間などに脳波を記録できない施設も少なくないですが、可能な限り速やかに施行することがよいでしょう。また,脳波所見は経時的に変化しますので,繰り返し検査を行うことも有用です。

長時間持続脳波モニタリング

急性脳症における脳波所見は,脳症のタイプ・記録を行ったタイミング・脳障害の重症度などによって異なります.したがって、それぞれの所見の診断的価値については、簡単に決めることができません。このような限界はありますが、急性脳症において脳波が役に立つのは、急性脳症の早期診断・熱せん妄と急性脳症との鑑別・転帰の予測などの場面です。脳波検査は急性脳症を疑った症例では速やかに施行することが望ましいです。夜間などに脳波を記録できない施設も少なくないですが、可能な限り速やかに施行することがよいでしょう。また,脳波所見は経時的に変化しますので,繰り返し検査を行うことも有用です。